分配金について

投資信託の分配金は、各投資信託の決算ごとに、あらかじめ定められた分配方針に基づき、一定のルールに従い投信会社が支払いを行います。分配金の受取方法は各投資信託の決算頻度によって「毎月分配型」、「隔月分配型」、「年2回分配型」などのいろいろな種類に分けられます。

POINT01

投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の分配金は、預金の利息と異なり、投資信託の純資産から支払われます。そのため分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

- 純資産とは、投資信託が保有する株式・債券・現金等から負債を差し引いた金額です。

POINT02

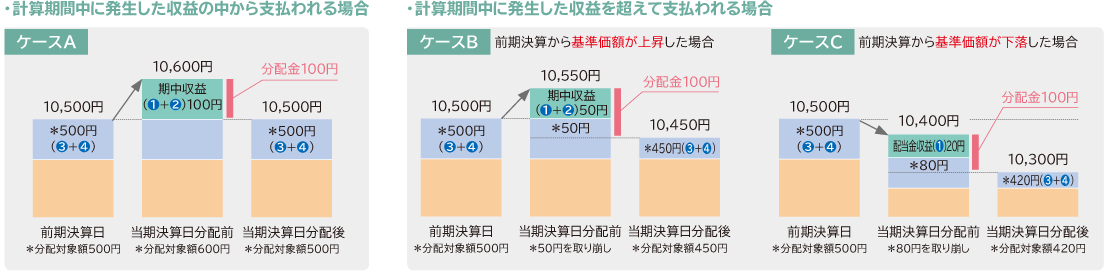

分配金と基準価額の関係

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。

ケースA 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = +100円

ケースB 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = +50円

ケースC 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取金額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

POINT03

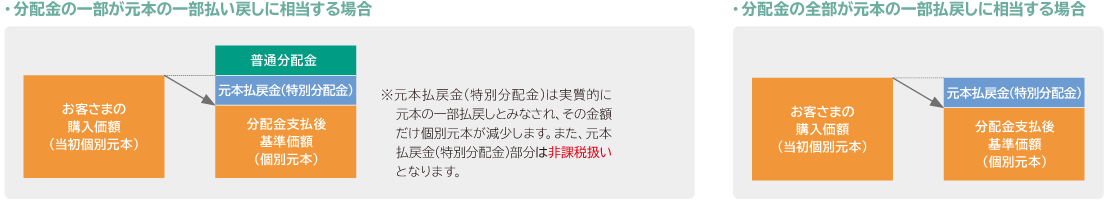

分配金の一部または全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金:個別元本(お客さまのファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

個別元本:分配金や換金時の税金を計算するうえでの税法上の元本です。当初個別元本は投資信託に投資したときの購入価額のことをいい、追加購入した場合(分配金の再投資分で購入する場合も含む)、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合に個別元本は修正されます。

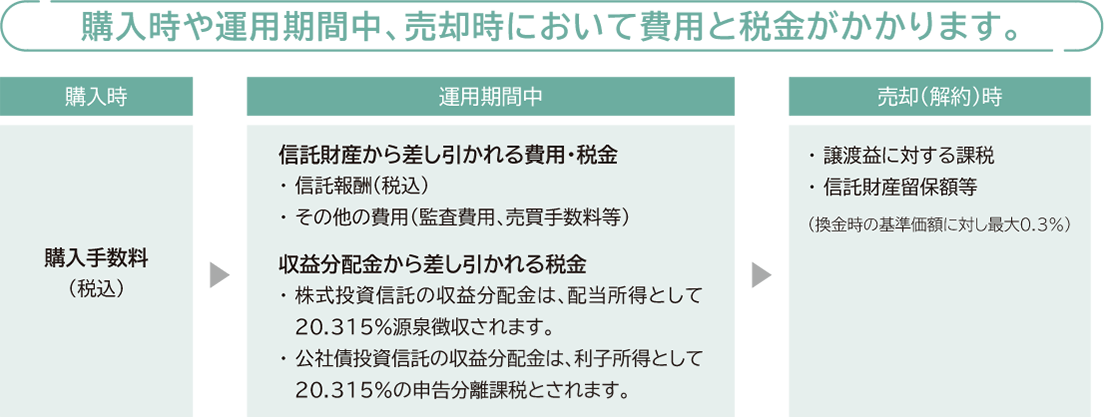

投資信託にかかる費用

- 代表的なコストのみ記載しています。

- それぞれの費用等は投資信託ごとに異なります。

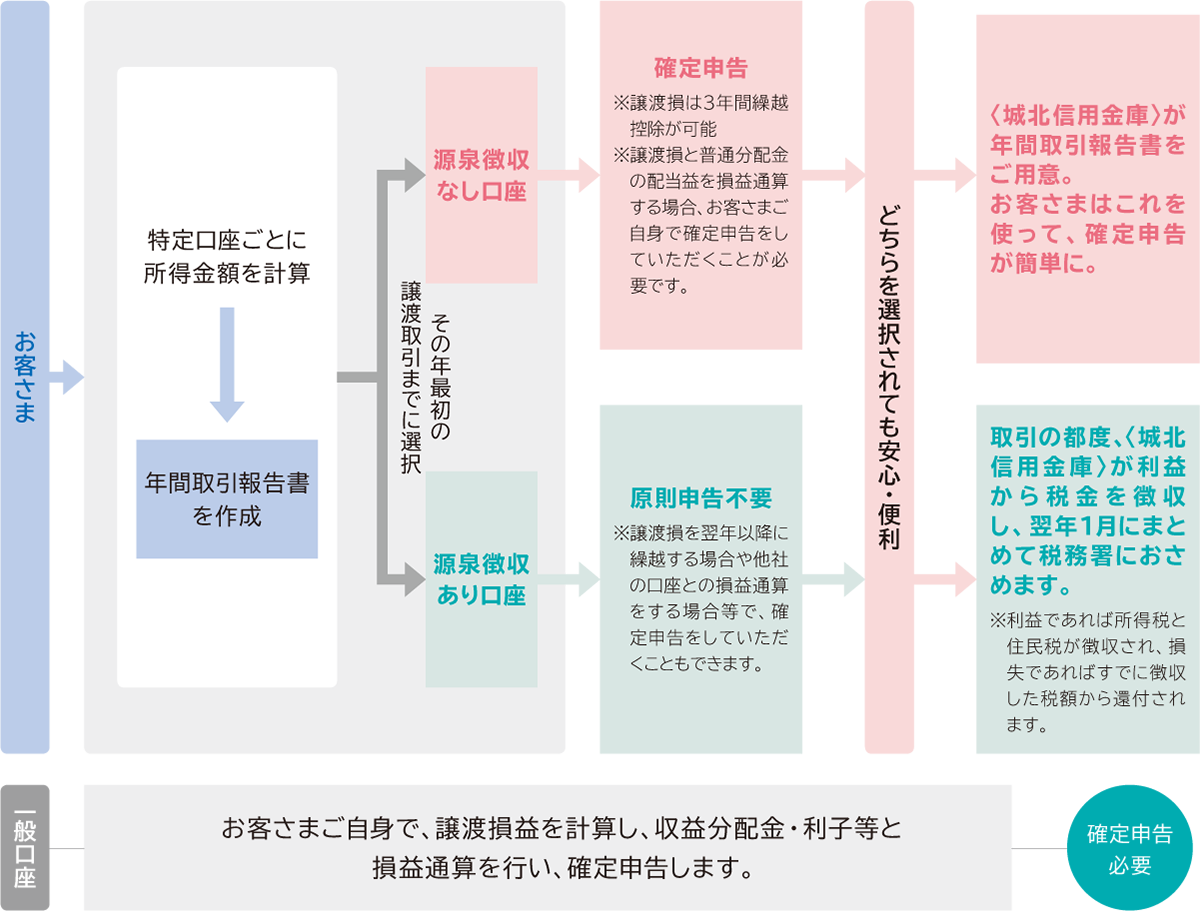

「特定口座」と「一般口座」について

特定口座を開設することにより、株式投資信託の

譲渡損益にかかる損益通算が簡単に行えます。

城北信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。お客さまが株式投資信託を解約により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になります。「特定口座」での納税が安心・便利です。下記の図をご参照ください。

譲渡に係る所得金額の計算および源泉徴収

- 2010年1月から、公募株式投資信託の収益分配金の特定口座への受入れが可能となり、

特定口座で源泉徴収ありを選択した場合には譲渡損と普通分配金の配当益を自動的に損益通算することが可能となりました。

- 特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)を選択されている場合は、原則として確定申告の必要はありませんが、他の金融機関で開設されている特定口座との損益通算や損失の繰越控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要になります。

- 特定口座(源泉徴収なし)を選択されている場合は、譲渡所得を確定申する際に「特定口座年間取引報告書」を参考資料としてご利用ください。

- NISA制度では、損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。